“抗日战争与马克思主义中国化第一次历史性飞跃的理论奠基”发表在《马克思主义研究》2025年第12期,系我校马克思主义学部田克勤教授的研究成果。自1931年九一八事变至1945年日本宣告无条件投降,长达14年的抗日战争是一场伟大的民族解放战争,是中国共产党领导的新民主主义革命的一个重要组成部分,该时期也是党推进马克思主义中国化的一个关键时期。抗日战争对马克思主义中国化提出了许多新的要求,马克思主义中国化为抗日战争提供了科学的理论引领。...

获奖成果:《农村校舍闲置难题破解:思路与策略》《教育研究》2020年第3期东北师范大学 李涛、邬志辉著教育学青年奖一、篇章结构文章共分为五个部分:1.文献综述与问题提出;2.农村校舍闲置根源;3.闲置校舍政策检视;4.分类框架与确权难题破解;5.闲置校舍分类顺序利用。二、主要内容文章分析了“浪费论”“懒政论”和“腐败论”三种社会对待校舍闲置的舆论观点。探讨了生育政策、城镇化发展、乡镇行政区划调整、农村学校布局调整等因素所致的校舍闲置原因。...

获奖成果:《朱寰文集》东北师范大学出版社,2021年2月东北师范大学 朱寰著历史学二等奖一、篇章结构全书共分四卷。第一卷收录朱寰先生自传、早年译著及文明转型研究相关论文,第二卷收录俄国史及封建制度研究相关论文,第三卷收录史学理论与方法研究相关成果和序文,第四卷收录“三为之道”相关论文、学术年谱、访谈类文章和部分信函。二、主要内容全书共四卷,120余万字,各类文章140余篇。第一卷:朱寰先生自传时间跨度近90年(1926-...

“汉代的‘田合籍’与‘占田籍’”一文发表在《历史研究》2024年第2期,后被人大复印报刊资料《先秦、秦汉史》2024年第3期转载,为国家社会科学基金重点项目“秦汉身份秩序与社会结构研究”的阶段性成果。作者为我校历史文化学院王彦辉教授、博士生高佳莉。张家山汉简公布后,学界对《户律》中“田命籍”的理解意见纷呈,有“田名籍”说、“田合籍”说、“田命令籍”说等,其中除了“田合籍”说据图版改释“命”为“合”之外,其余说法基本建立在推测的基础之上,...

2025年秋季学期,心理学院共举办七场“心理学前沿研究系列讲座”。邀请海内外知名专家学者,围绕心理学前沿议题展开深入交流,主题覆盖认知神经科学、语言加工、创造力、成瘾机制、社会心理服务等多个领域。全院师生广泛参与,学术氛围热烈,有效拓宽了师生的科研视野,促进了学科的交叉融合与创新发展。系列讲座立足于心理学研究前沿与国家战略需求,先后邀请国家级高层次领军人才、中国科学院心理研究所副所长(主持工作)、...

近日,经济与管理学院特邀会计学领域知名专家、国家高层次领军人才、美国会计协会(AAA)2022 年“会计文献杰出贡献奖”获得者、南方科技大学商学院讲席教授曾晓亮来校讲学指导。曾晓亮作了题为“从数据到理论:如何构建具有贡献的实证研究”的学术报告,围绕构建会计学和金融学领域实证研究的学术贡献展开深入阐述。报告从研究设计、理论框架搭建和数据分析方法三个关键维度切入,系统讲解了如何精准识别研究问题、构建兼具理...

近日,由东北师范大学文学院与上海交通大学人文学院、中国现代文学馆、钱学森图书馆联合主办的“新媒介时代的中国作家手稿与文献问题”学术研讨会(2025)在上海交通大学召开。我校文学院院长王春雨线上致辞,他首先代表东北师范大学文学院向会议的召开表示热烈祝贺,向与会的各位专家学者表示诚挚的欢迎和问候。他指出,手稿研究是当前重要的学科和学术增长点,是国家社科基金重大项目等学术指标中长期稳定的支持方向。手稿见...

1月5日,教育部高等学校图书情报工作指导委员会秘书长陈凌研究馆员应邀来校,作了题为“‘十五五’发展规划与高校图书馆转型重构”的学术报告。来自吉林省各高校馆的参会代表以及图书馆工作人员共计百余人参加了报告会。报告会由图书馆副馆长黄颖主持。报告中,陈凌系统阐述了五年规划在国家治理中的重要意义,并结合《教育强国建设规划纲要(2024-2035)》等国家战略,分析了教育数字化、智慧教育发展对高校图书馆提出的新要求...

近日,经济与管理学院特邀复旦大学保险应用创新研究院杨国超教授来校讲学交流。杨国超长期聚焦于宏观经济金融政策、资本市场制度安排与微观企业行为决策之间的互动关系,在《经济研究》《管理世界》等国内外权威学术期刊发表多篇高水平论文,曾获洪银兴经济学奖、教育部高等学校科学研究优秀成果二等奖等多项重要奖项,在相关研究领域具有深厚的学术造诣和广泛的学术影响力。青年学者论坛上,杨国超作了题为“ESG内涵的‘中国答...

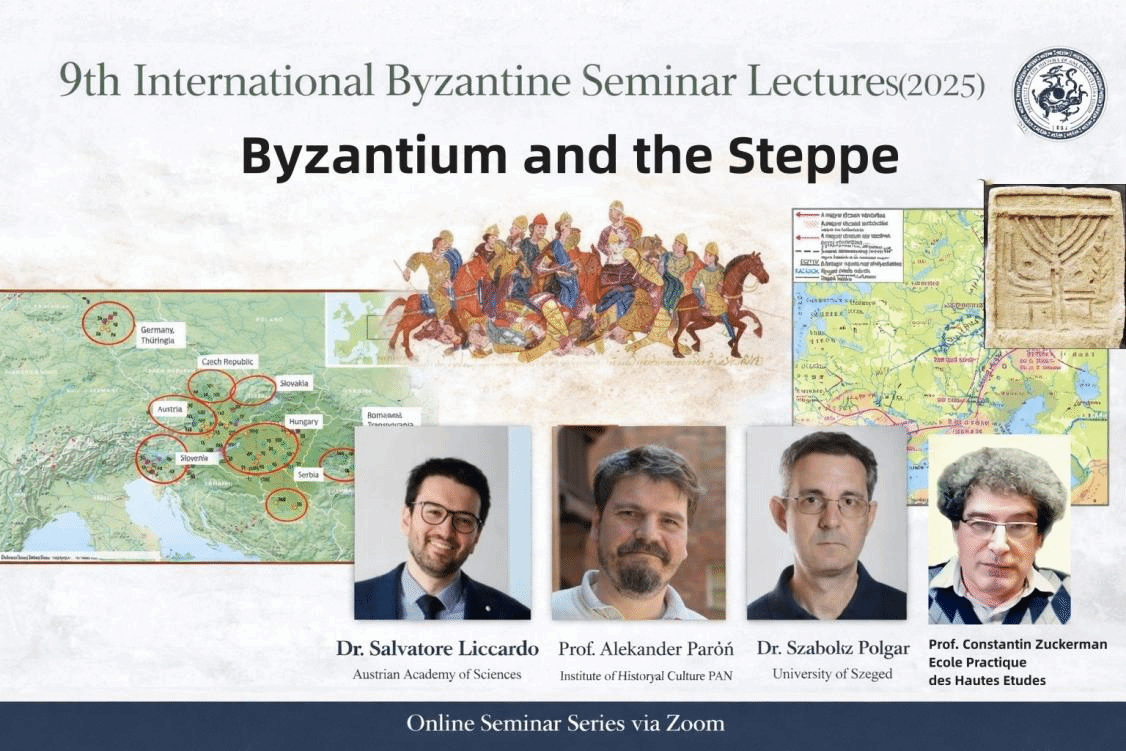

2025年9-12月,我校世界古典文明史研究所成功举办第九届国际拜占庭学研讨班系列讲座。本次活动以“拜占庭与草原”为主题,采用线上会议形式,邀请波兰、匈牙利、法国、奥地利四国知名拜占庭学者分享了他们的最新研究成果,来自全球多地高校及国内院校从事古典-拜占庭学方向研究的师生参与了系列活动。活动期间,四位学者分别从不同研究视角展开分享:波兰科学院亚历山大·帕隆教授解析拜占庭与佩切涅格人的外交、军事及经济互动...