近日,我校杨国春教授课题组最新成果在《德国应用化学》杂志上发表,并被遴选为“热点论文”。课题组博士研究生蔺健妍为第一作者,瑞典查尔姆斯理工大学Martin Rahm教授和我校物理学院杨国春教授为共同通讯作者。

氧化态反映元素在化合物中的成键方式及其在化学反应过程中的电子得失情况,因而与材料的物理和化学性质密切相关。因此,探索新氧化态的形成机制及由此构造具有特殊性质的新材料是化学和凝聚态物理的重要研究课题之一。由于氟极强的得电子能力,有利于元素在氟化物中呈现出极高氧化态。因此,探索富氟组分化合物成为认识元素化学属性极限的有效方法。

富氟组分过渡金属氟化物具有强氧化性,在新材料制备方面有重要应用价值。压力作为一种基本热力参量,在诱导结构相变获取新材料和稳定非常规组分化合物方面有独特优势。杨国春教授课题组在高压富氟组分过渡金属氟化物探索方面进行了努力与尝试,基于第一性原理结构预测方法,发现了热力学稳定的AuF4和AuF6分子晶体,既弥补了Au空缺的+4氧化态,并将Au的正氧化态延伸至+6 (J. Am. Chem. Soc.2018, 140, 9545);压力诱导稳定的IrF8分子晶体,成为首例中性过渡金属八氟化物,Ir首次在体相中呈现+8氧化态,计算表明IrF8具有极强的氧化能力(J. Am. Chem. Soc.2019, 141, 5409)。

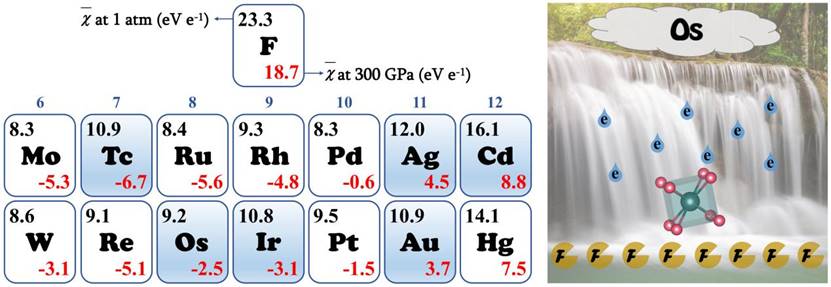

鉴于过渡金属元素多样的d电子构型和前期工作所发现的压力诱导的富氟组分化合物,非常有必要探索高压下过渡金属的氟化极限及其稳定机理。过渡金属能够提供更多d电子是获得富氟组分化合物必要前提。杨国春教授课题组以14种具有6个以上价电子的第五、六周期过渡金属元素(第四周期元素由于原子半径较小被排除)为对象,探索高压下过渡金属的氟化极限。除前期工作的结果外,发现了3个新的富氟组分化合物:OsF8、TcF7和CdF3。从配位场理论和压力诱导原子轨道能级及电负性变化角度揭示了该类化合物的稳定机制,OsF8和IrF8中金属原子不仅是超配位的,也是超价态的。

J. Lin, X. Du, M. Rahm,* H, Yu. H, Xu, G. Yang,* Angew. Chem. Int. Ed. 2020, ASAP.

附:相关文章