近日,我校化学学院关威教授/朱博副教授团队在多尺度协同催化机制研究领域取得系列研究进展。随着能源转化、精细化学品及绿色合成领域的迅速发展,人们对高效、可控和可持续催化体系的需求不断增长。然而,在复杂分子反应中,活性中间体寿命短暂、反应路径多样且选择性难以调控,仍是制约催化化学发展的核心科学难题。针对这一挑战,关威教授/朱博副教授团队长期致力于从“电子—空间—动力学”多尺度层面揭示催化反应的内在规律,系统开展了光催化和限域催化在惰性键活化/转化的协同作用机制的理论研究,构建了跨越电子结构、反应动力学与智能预测的多尺度催化理论框架。相关研究成果相继发表于国际知名期刊 Angewandte Chemie International Edition和ACS Catalysis。

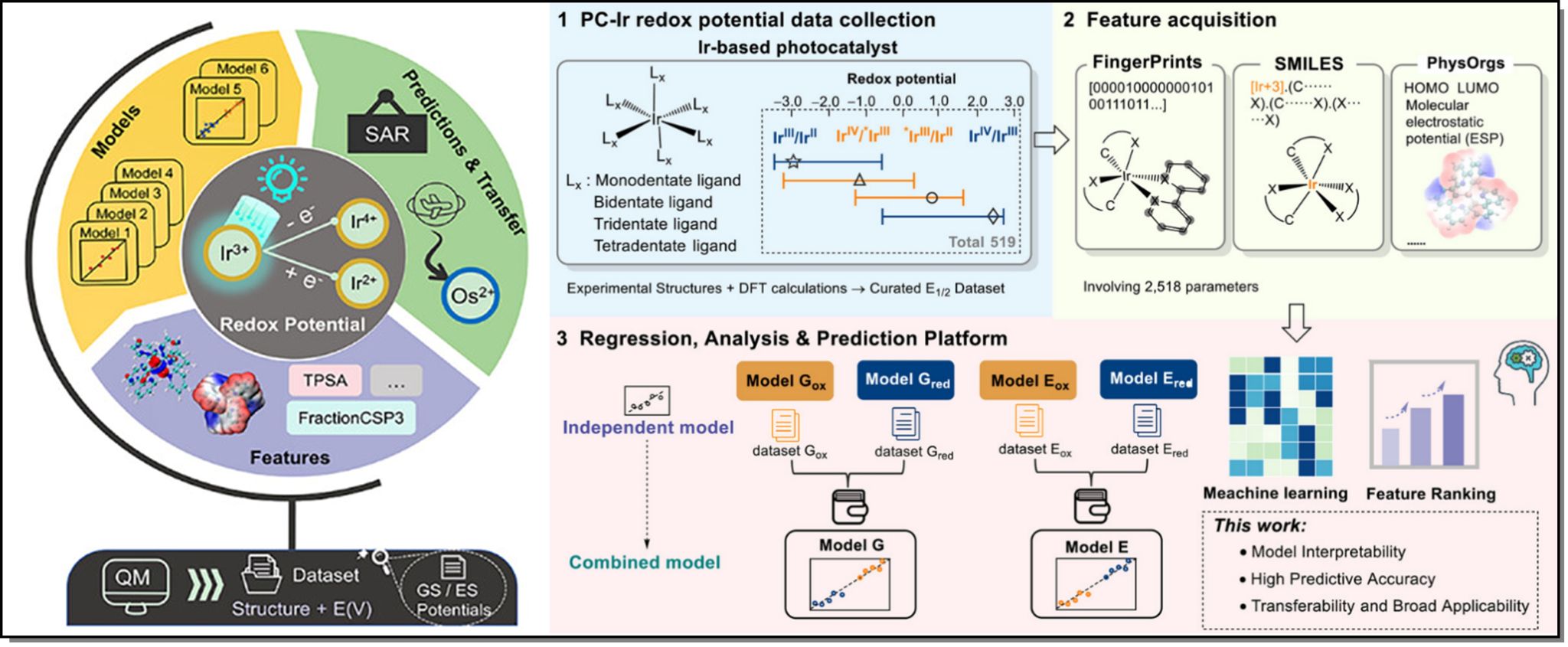

图1. 可解释、可迁移的光催化剂氧化还原电势预测模型

研究团队创新性地将量子化学计算与机器学习算法结合,构建了首个可解释、可迁移的光催化剂氧化还原势预测模型。本工作中,构建了覆盖519种Ir(III)光催化剂的大规模数据库,实现了基态与激发态氧化还原势的统一预测,并利用Shap可解释性分析揭示了电子结构与氧化还原活性间的定量关系。同时,团队提出残差迁移学习策略,成功实现了从Ir体系到Os体系的跨金属预测。该工作为光催化剂的高通量筛选和理性设计提供了数据驱动的新方法。相关成果以“Machine Learning-Assisted Prediction of Ground- and Excited-State Redox Potentials in Iridium(III) Photocatalysts”为题,发表在 Angewandte Chemie International Edition《德国应用化学》上。我校化学学院博士研究生李雪涛为论文第一作者,朱博副教授和关威教授为共同通讯作者。

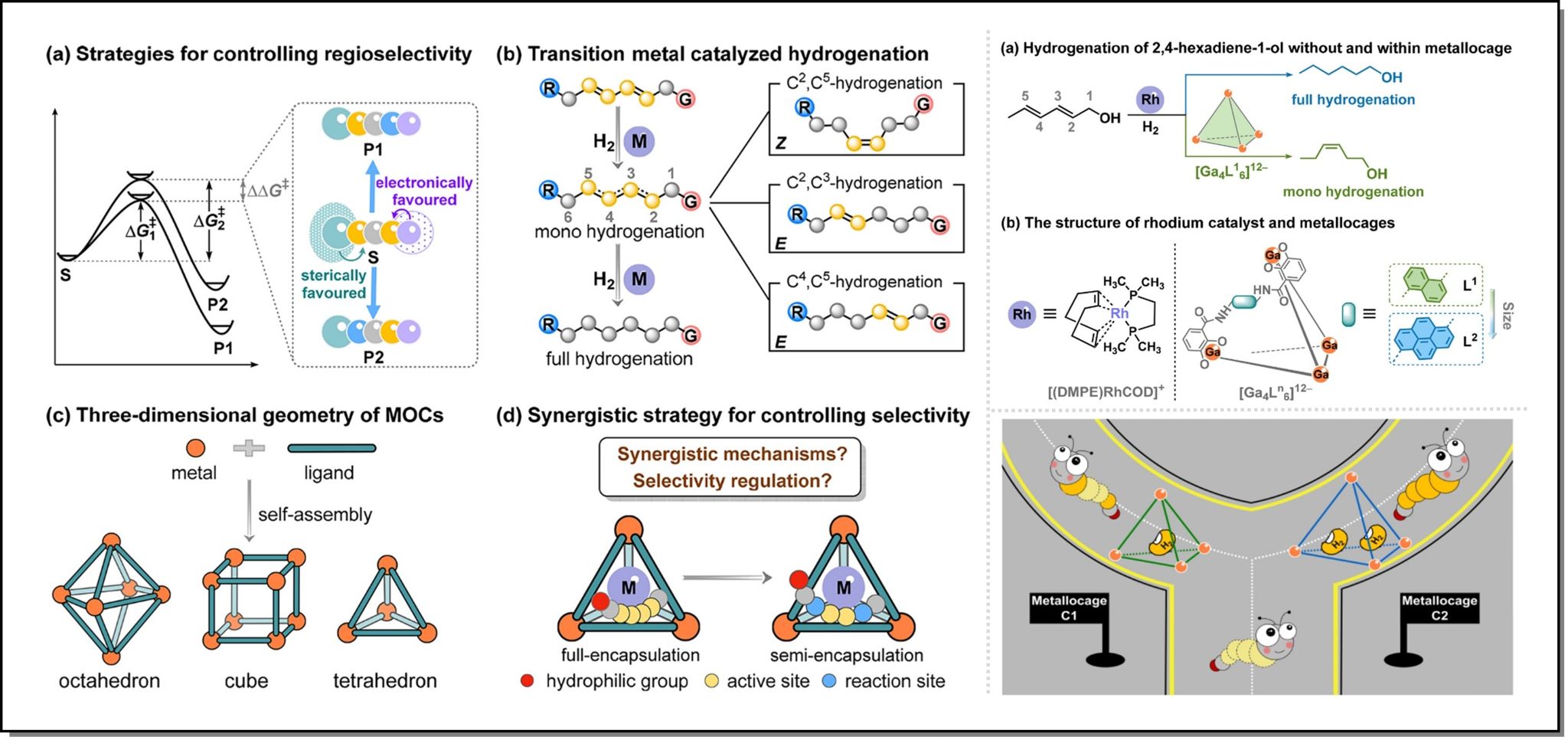

图2. [Ga₄L₆]¹²⁻有机笼限域效应对氢化反应选择性的调控机制研究

研究团队系统研究了金属笼体限域空间对反应活性与选择性的影响机制。本工作中,提出“限域诱导过渡态调控”新概念,揭示了金属笼体结构尺寸可通过空间约束改变过渡态能量分布,从而实现区域与产物选择性的精准调控。该研究为人工酶型限域催化剂的分子设计提供了新机制与理论依据。相关成果以“Supramolecular Cage Architecture Dictates Reaction Trajectory: [Ga₄Ln₆]¹²⁻ Mediated Dienol Hydrogenation via Confinement-Induced Transition State Modulation”为题,发表在 ACS Catalysis《催化》上。我校化学学院博士研究生陈可欣为论文第一作者,朱博副教授和关威教授为共同通讯作者。

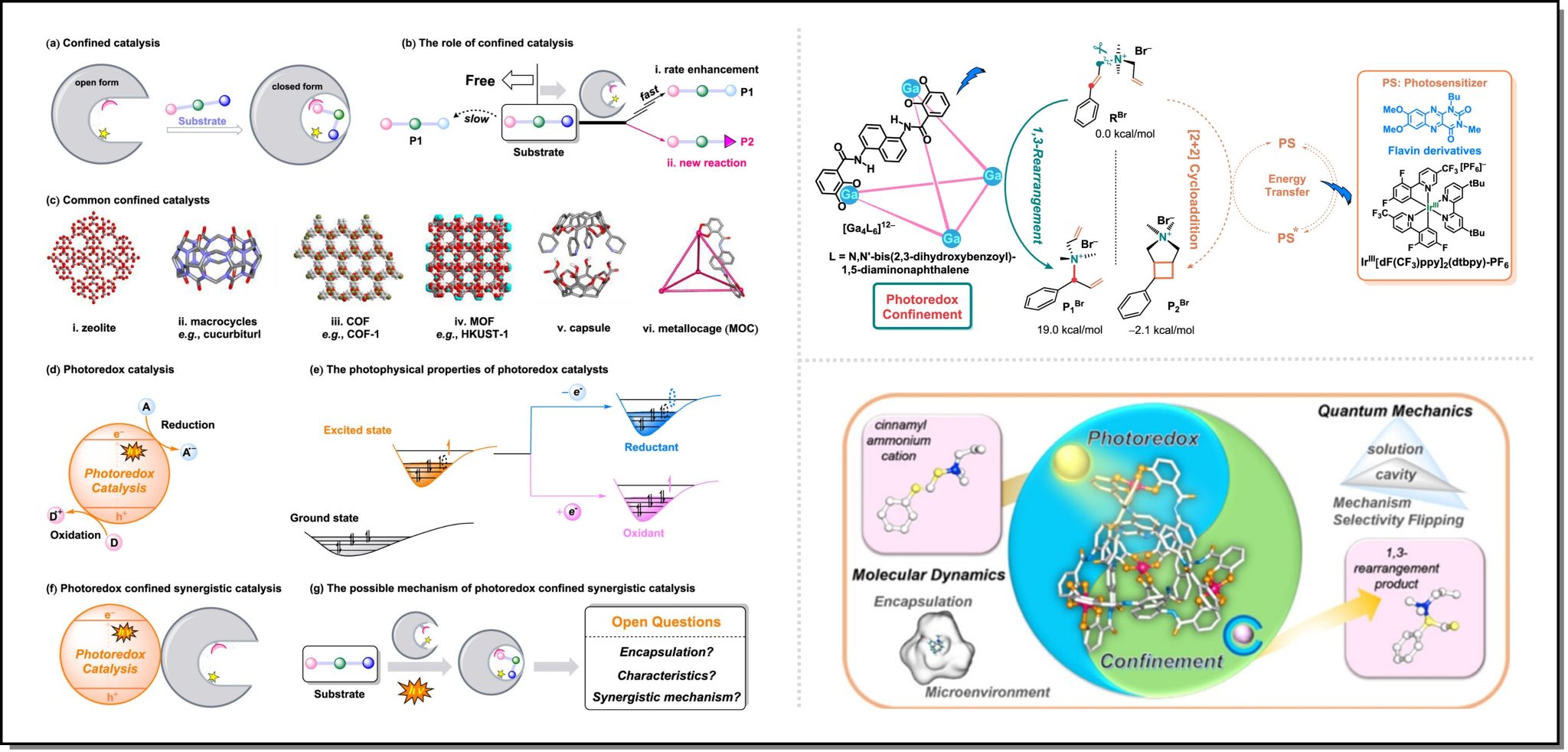

图3. [Ga₄L₆]¹²⁻有机笼协同光氧化还原驱动的1,3-重排反应的机制研究

在此基础上,研究团队进一步通过分子动力学与量子化学计算揭示了光氧化还原反应在[Ga₄L₆]¹²⁻金属笼体中的电子转移与中间体稳定机理,发现限域空间可显著改变激发态电子分布并控制反应路径,首次实现了限域条件下光诱导重排反应的可控性。该成果提出了光—限域协同催化新策略,为复杂光催化反应提供了可设计的理论框架。相关成果以“Metallocage Photoredox Confined Synergistic Catalysis on 1,3-Rearrangement Reaction”为题,发表在 ACS Catalysis《催化》上。我校化学学院博士研究生王爽为论文第一作者,朱博副教授和关威教授为共同通讯作者。

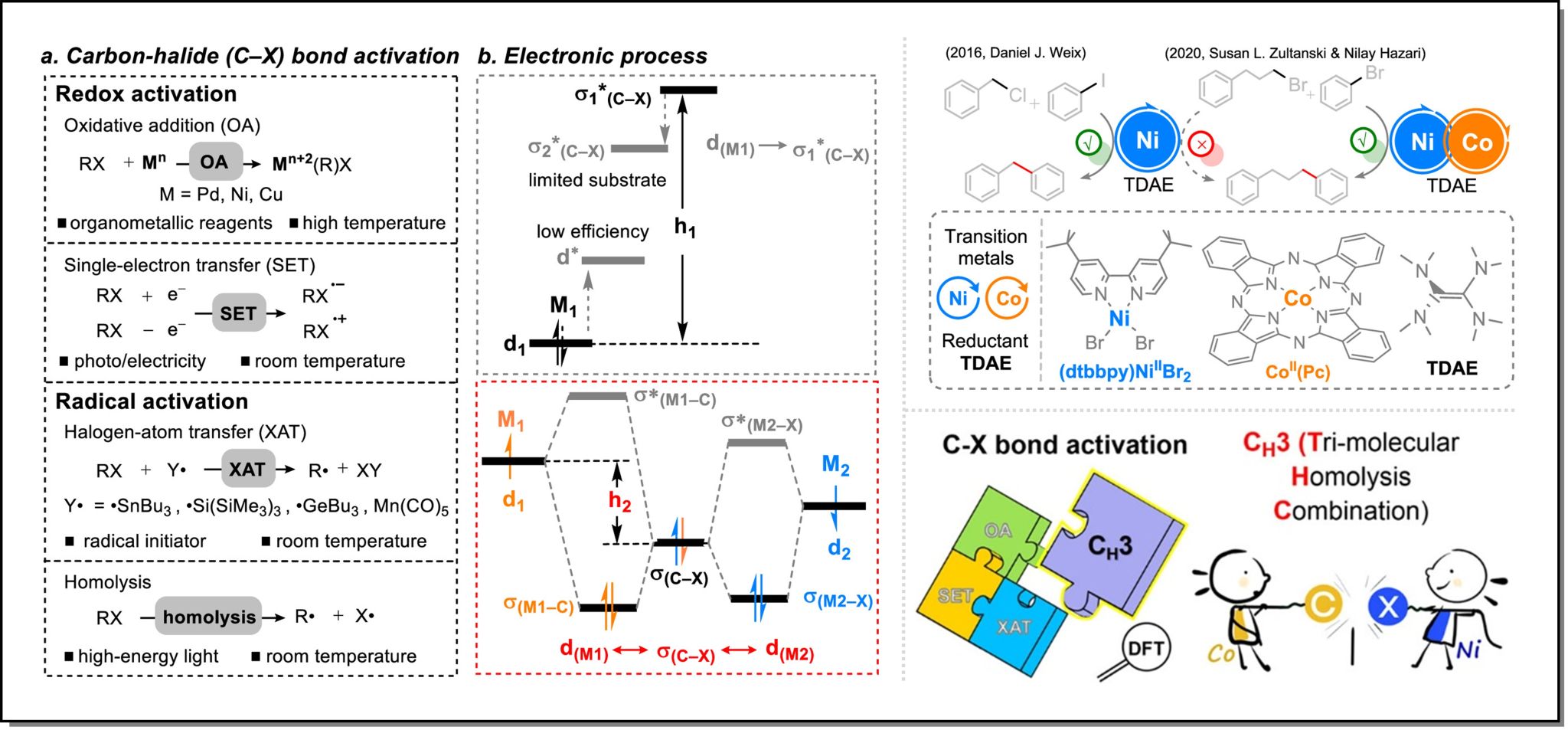

图4. 多金属协同催化C–X键选择性断裂与反应路径调控

此外,研究团队聚焦于过渡金属催化自由基反应及多金属协同体系的电子调控机制,提出了“三分子均裂协同活化机制(Trimolecular Homolytic Combination Mechanism)”,揭示Ni/Co双金属协同体系中C–X键(X = Cl, Br, I)可通过σ轨道能级耦合实现惰性卤代烃的高效活化。该成果提出了多金属协同催化的新策略,为C–X键选择性断裂与反应路径调控提供了理论依据。相关研究以“Tri-Molecular Homolytic Combination Mechanism for Carbon–Halogen Bond Activation in Ni/Co Synergistic Catalysis为题,发表在 ACS Catalysis《催化》上。我校化学学院博士研究生高榕婉为论文第一作者,朱博副教授和关威教授为共同通讯作者。

关威教授/朱博副教授团队在多尺度协同催化机制研究中建立了从空间构筑、电子调控到数据驱动智能预测的系统性研究体系。通过金属笼限域作用、自由基反应机理解析及智能化催化性能预测,在反应选择性调控和催化机制揭示方面取得了系列原创成果。这些研究不仅深化了对催化反应本质的理解,也为构建绿色、高效、可编程的催化体系提供了新的理论支撑。

团队成员合影(前排左一:关威教授;前排右一:朱博副教授)

相关论文的链接网址:

https://doi.org/10.1002/anie.202517393

https://doi.org/10.1021/acscatal.5c04480

https://doi.org/10.1021/acscatal.4c03149

https://doi.org/10.1021/acscatal.4c07011