近日,我校地理科学学院张正祥教授团队在野火生态学领域取得重要进展。该团队聚焦中高纬度地区的极端野火事件,利用卫星遥感数据和气候观测记录,揭示了野火与气候、植被及人类活动等关键驱动因素之间的非线性阈值关系,并从阈值效应的视角提出了一种气候变化驱动极端野火事件的新机制。相关成果以“Future enhanced threshold effects of wildfire drivers could increase burned areas in northern mid- and high latitudes”为题,发表在Nature旗下地球科学类顶级期刊Communications Earth & Environment上。

近年来,全球极端野火事件频发,表明野火对环境变化的响应正从渐进型转向突变型,具体表现为野火的非线性响应特征愈发明显,并可能呈现阈值效应。换言之,当驱动因素未达到阈值时,野火对外部因素的变化相对不敏感;而一旦接近或超出阈值,野火的响应幅度和变异性将不成比例增加,进而显著改变野火的分布格局与发生模式。

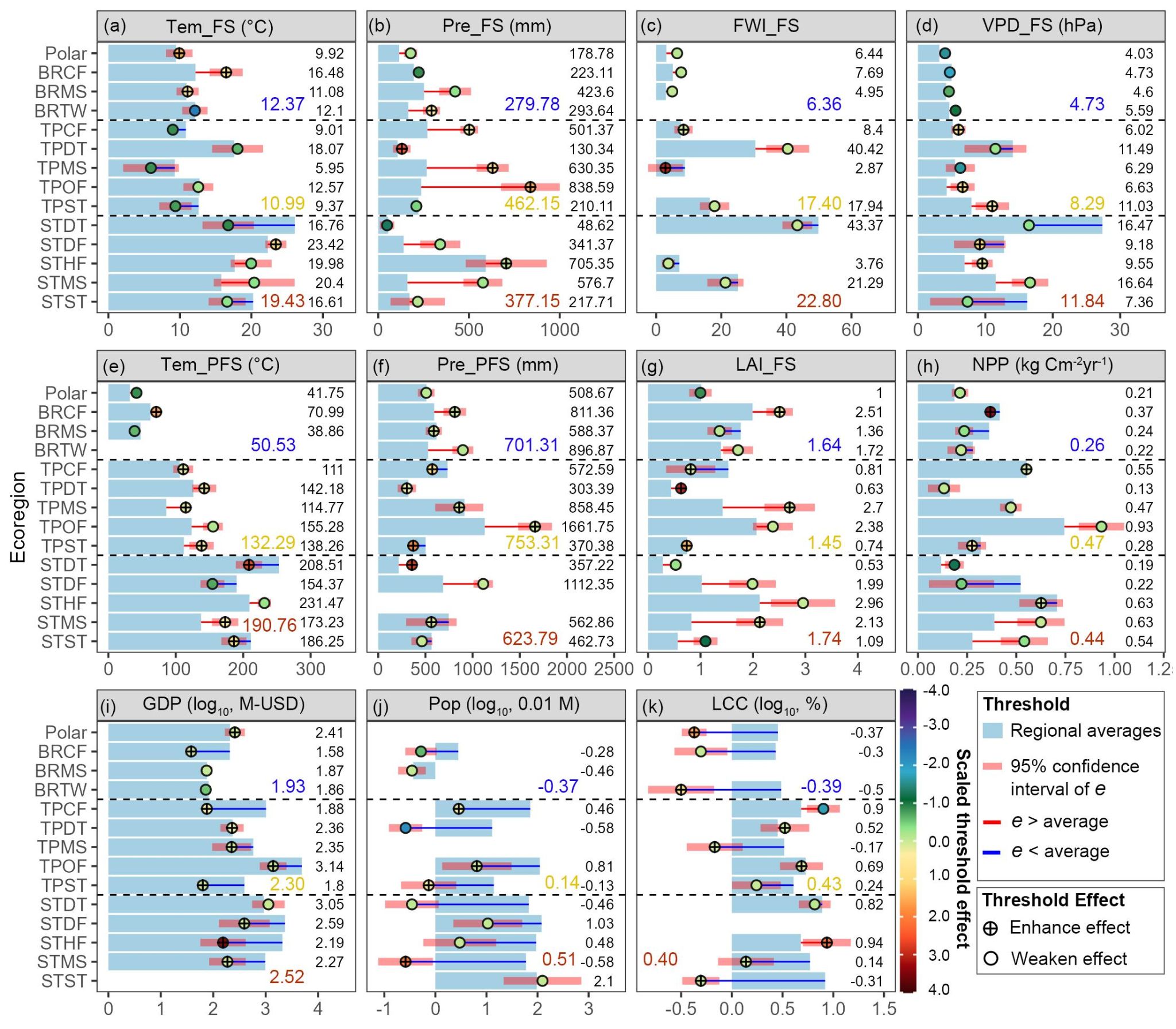

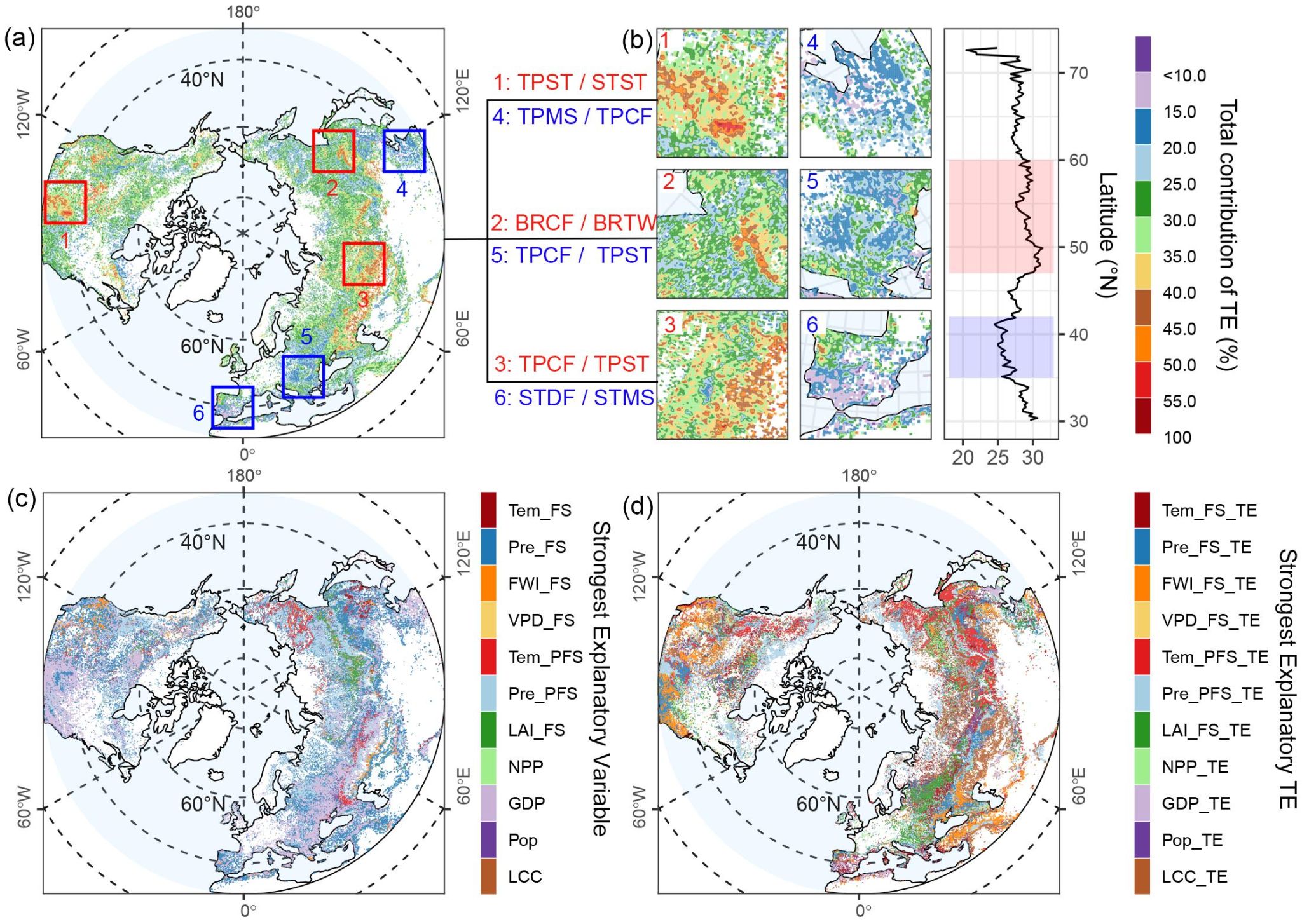

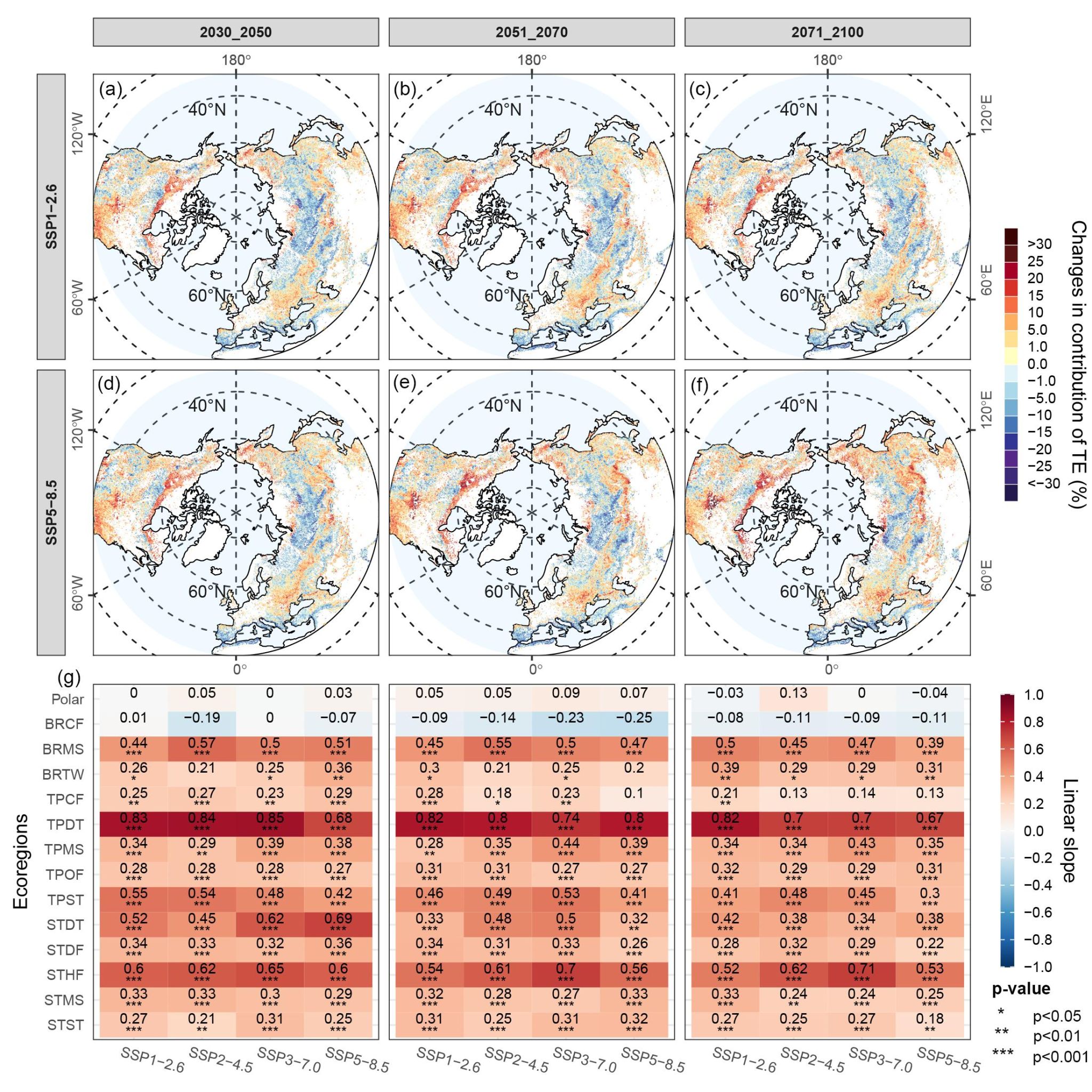

这项研究表明,中高纬度地区的野火与驱动因素之间普遍存在非线性作用关系与阈值突变特征 (图1)。阈值的空间异质性由水热条件、植被生产力和人类活动的梯度差异共同调控,能够有效解释中高纬度野火的空间分布模式及其对环境变化的非均匀响应。研究还发现,驱动因素的阈值效应贡献了野火变化的30.70%,且在北方和温带生态系统内对野火动态的影响尤为显著 (图2)。此外,该研究强调,在未来排放情景下,气候变化将增强野火驱动因素的阈值效应 (2.66-4.14个百分点),导致本世纪末的燃烧面积较2001-2022年增加47.81%±3.08%。这一关键发现揭示了气候与野火之间新的作用机制:气候变化通过增强野火驱动因素的阈值效应,促进了野火的非线性变化和变异性,从而扩大了未来中高纬度地区的野火燃烧面积(图3)。该研究成果拓展了阈值理论在极端野火研究中的应用,有望推动野火预测模型从静态参数体系向动态阈值体系转变,为制定精准的气候政策、野火防控策略及碳减排措施提供了科学依据。

该成果的第一作者为我校地理科学学院博士研究生赵航,通讯作者为我校地理科学学院张正祥教授,张洪岩、卜兆君、赵建军教授及郭笑怡副教授为主要合作作者。该研究得到了国家自然科学基金和吉林省科技发展计划项目的支持。

图1. 生态区尺度上野火驱动因素的阈值及其阈值效应。蓝色条形图表示每个生态区野火驱动因素的平均值,点在 x 轴上的位置表示阈值,点的色标表示阈值效应的强度

图2. 野火驱动因素及其阈值效应的贡献度。(a)-(b) 野火驱动因素阈值效应 (TE)的总体贡献度。(c)-(d) 解释能力最强的野火驱动因素及其阈值效应

图3. 未来排放情景下阈值效应贡献度的变化特征。(a)-(f) 阈值效应贡献度变化量的空间分布 (单位:百分点);(g) 阈值效应贡献度变化量与未来燃烧面积变化量之间的线性回归关系

文章链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02202-7

初审:杜海波

复审:解悦

终审:郑伟