近日,厦门大学化学系黄培强教授应邀莅临我校化学学院,为广大师生带来了一场关于“酰胺直接转化的方法及其应用”的学术报告,系统阐释了其团队在酰胺活化领域取得的系列创新成果。

黄培强教授是厦门大学南强特聘教授,国家级高层次领军人才,英国皇家化学会会士,中国化学会会士。1982年毕业于厦门大学,1983年留学法国,1987年获法国南巴黎大学博士学位。1988年在中科院上海有机化学研究所从事博士后研究。现任《Org. Chem. Front.》副主编,《Sci. China: Chem.》、《Chin J. Chem.》、《化学学报》等刊物编委,中国化学会有机化学专委会委员,国际华人有机化学研讨会顾问委员会委员。曾担任厦门大学化学系主任、两届厦门大学化学化工学院院长(2004-2012)。主要从事含氮化合物的合成方法学,尤其是酰胺转化和复杂天然产物的全合成。发表论文280余篇。获国家发明专利授权21项,国际合作专利1项。曾获中国化学会有机化学委员会有机合成创造奖和高等学校科学研究优秀成果奖自然科学二等奖等。领衔主编《Efficiency in Natural Product Synthesis》(Wiley, 2018)、《有机人名反应、试剂与规则》、《有机合成》等专著。主持国家基金委重点项目和973项目课题等国家级课题10余项。

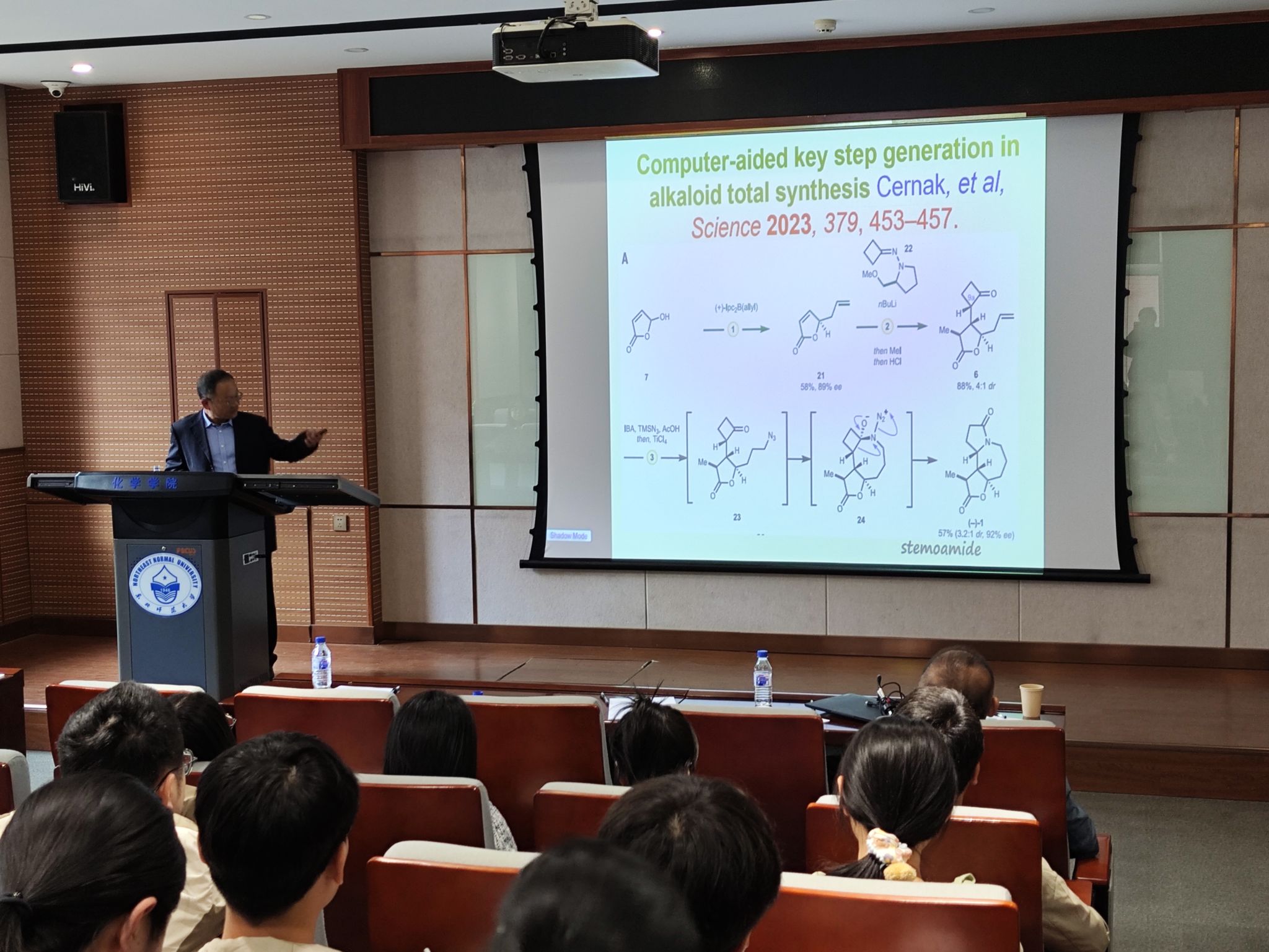

作为有机化学中的关键官能团,胺类化合物广泛存在于生物活性分子中,而酰胺因其热力学稳定性成为重要的胺类前体。然而,这种稳定性也导致其化学转化面临选择性控制与活化效率等关键科学挑战。在持续一个半小时的学术报告中,黄教授系统阐释了其研究团队在酰胺键精准活化与转化领域取得的突破性进展。针对药物分子、天然产物及生物活性分子中普遍存在的C-N键,研究团队创新性地提出"酰胺活化"策略,通过精准的催化体系设计,成功实现了酰胺C-N键的选择性活化与转化,发展了一系列新型催化体系突破了传统多步转化的局限,建立了高效、高选择性的直接还原官能化新方法。这些原创性工作不仅解决了酰胺转化的基础科学问题,更为复杂分子的精准合成提供了新工具,目前已被国际制药企业应用于多个药物分子的工业化制备。报告还特别展示了这些方法在天然产物全合成中的成功应用,包括:(+)-甲氧代百部叶碱、(+)-百部叶碱等生物碱的首例全合成,以及haliclonin A等复杂分子的高效不对称合成。这些成果充分体现了基础研究与应用研究的深度融合。

在长达90分钟的深入研讨中,与会师生就N-C(O)键活化机理研究、催化剂金属中心的协同作用机制、以及酰胺活化在工业化放大中的应用等前沿问题与黄教授进行了深入讨论。本次报告生动诠释了"分子编辑"这一合成化学新范式,通过展示从基本理论(酰胺键极化度)到系列方法学开发(建立16类新反应),再到工业化应用(若干项技术转让)的完整创新链条,为如何开展"问题导向型"基础研究提供了典范案例。东北师范大学化学学院张前教授在总结中指出,本次活动不仅系统性地拓展了师生们在选择性键活化领域的知识边界,其展现的"从分子功能到社会价值"的研究理念,更对培养新一代化学工作者解决实际问题的创新能力具有重要启示意义。

初审:黄宇彬

复审:李东生

终审:王大为